コロナ禍 歳末祈祷会

2021年1月20日

コロナ禍 歳末祈祷会

昨年の12月28日に歳末祈祷会にて、修法(木剣を使用した加持祈祷)を行い、新年を迎えるにあたり、皆さまの心身の大掃除として、『身体健全』『家内安全』等、皆様の諸願成就を祈念いたしました。

コロナ禍での開催でしたが、ビニールシートやアクリル板などで充分な安全対策の下、厳修いたしました。

例年そのあとに開催されていた恒例のもちつき大会は、中止いたしました。

IMG_8775 祈祷会の模様_(動画)

2021年1月20日

コロナ禍 歳末祈祷会

昨年の12月28日に歳末祈祷会にて、修法(木剣を使用した加持祈祷)を行い、新年を迎えるにあたり、皆さまの心身の大掃除として、『身体健全』『家内安全』等、皆様の諸願成就を祈念いたしました。

コロナ禍での開催でしたが、ビニールシートやアクリル板などで充分な安全対策の下、厳修いたしました。

例年そのあとに開催されていた恒例のもちつき大会は、中止いたしました。

IMG_8775 祈祷会の模様_(動画)

2020年12月18日

2020年11月15日

宗祖御降誕800年慶讃事業 本堂耐震ならびに瓦葺替工事竣工式

8月23日、改修されたご本堂において竣工式を行いました。

本来ならば完成落慶法要を6月14日に開催するはずでしたが、新型コロナウィルス感染防止のため、宗祖御降誕800年の正当である令和3年2月16日を目途に延期いたしました。今後、世情を注視し年明けに落慶法要決行の判断をするという予定にしております。

しかしその間、本堂を使用せずというわけにはいかないので、先日ひとまず事業委員会各位ならびに工事業者の代表のみの少人数で、十分な安全対策を施した上、竣工・入佛式を開催した次第です。

法要は保存修復された御本尊・三光天の入魂と本納寺伽藍繁栄・檀信徒護持山門等を祈り、ご祈祷いたしました。続いてご先祖報恩とともに檀信徒への感謝の意を御宝前に奉告いたしました。

また今改修工事施工の、ますいいリビングカンパニー・堂宮鈴木工務店・アスカ工業には宗門より届いた宗務総長感謝状を授与しました。

2020年10月8日

2020年8月9日

2020年7月4日

2020年5月25日

2020年5月4日

2020年4月8日

春季彼岸会中止

新型コロナウイルス感染拡大と各所での活動自粛を鑑み、当山でも対応を迫られる状況になりました。

それを受け、参列者の安全を考慮し、このたびの春季彼岸会を中止いたしました。

皆様のご先祖春季彼岸供養塔婆は、いつも行事の時には手伝ってくれるサッカー部のOBたちが手分けして各墓地に建立してくれました。そしてその後は古塔婆を抜いてくれて、古塔婆置きもきれいに整頓してくれました。

※御降誕800年慶讃本堂瓦葺替工事は順調に遂行されています。

※令和2年6月14日(日曜日)に宗祖御降誕800年・本堂瓦葺替落成慶讃記念法要を予定しておりましたが、延期いたします。

延期日程につきましては、今後の状況に応じて決定し、改めて御案内いたします。

どうかご理解の上、ご了承ください。

2020年3月9日

令和元年 歳末祈祷会厳修 おもちつき大会開催

昨年の12月28日に修法(木剣を使用した加持祈祷)による歳末祈祷会を厳修いたしました。

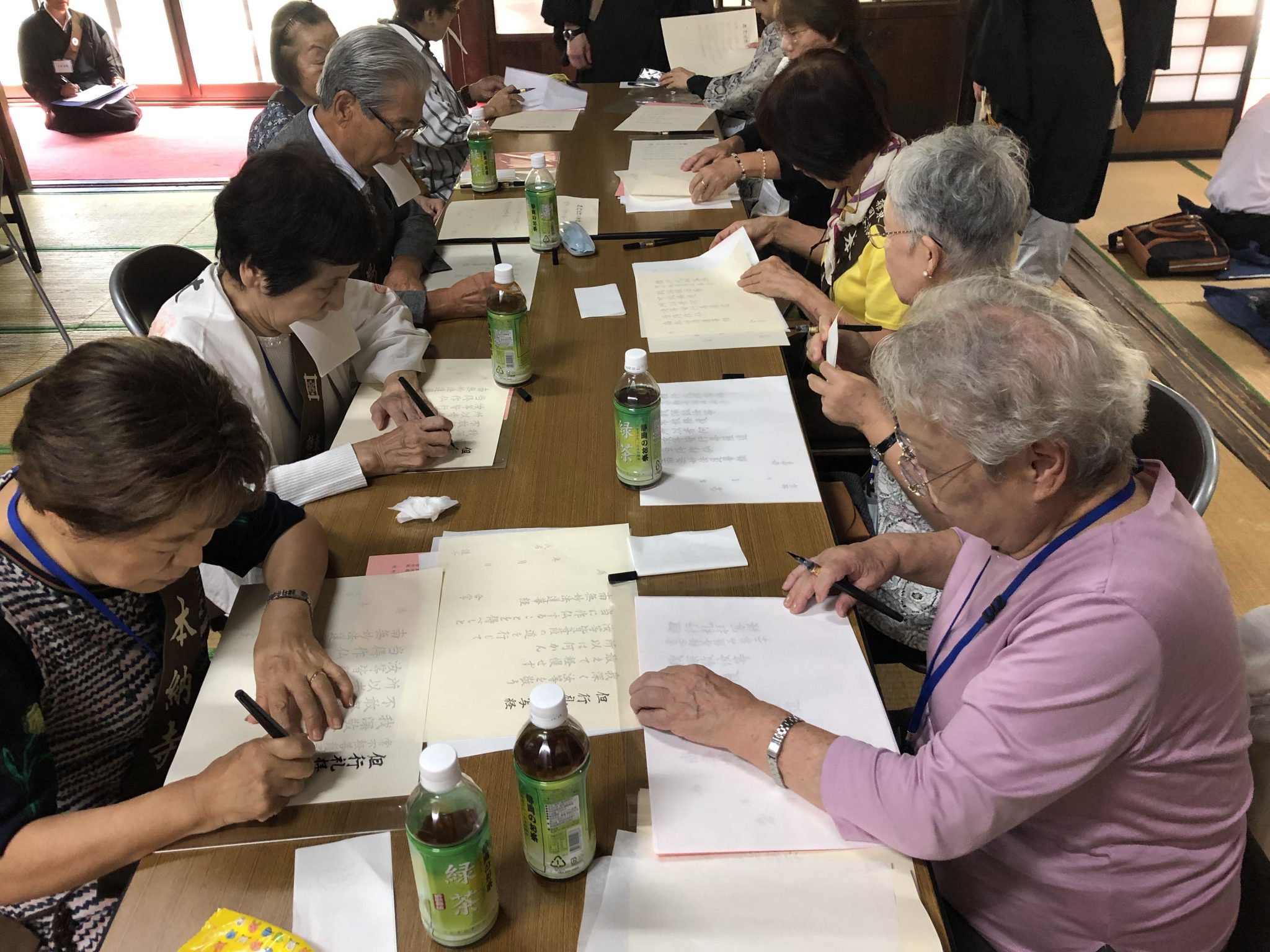

今回は現在瓦葺き替え工事中で本堂が使用できないので、仮本堂(書院二階)を会場に開催されました。暮れの忙しい時にもかかわらず、大勢の方の参列があり、参列者みなさんが会場に入りきれず、溢れてしまい廊下に座布団を出してご参列いただくことになってしまいました。写経会の皆さまの納経も同時に行われ、それぞれの祈願札をお持ち帰りいただき閉会となりました。

また本堂の周りが足場で張り巡らされている中、今回も恒例のもちつき大会が行われました。青空の下、お檀家さんのお子さん、お孫さんをはじめ、近所の子供達、などで大変賑わいました。「おもちつき」だけでなく、釜の火で焼くマシュマロや、焼き芋もなども好評。つきたてのお餅は、からみ餅となってお皿にのせられるそばから、ものすごい勢いでみんなのお腹に消えていきました。

2020年2月3日

京浜教区檀信徒研修道場 身延山

10月4日、京浜教区檀信徒研修道場(身延団参)に行って参りました。本納寺からは住職を含め10名の参加です。土砂降りの雨の早朝、バスで身延町にある大野山本遠寺へ出発したところ、着いた先は快晴で気分も晴れやかに。こちらは、徳川家康の側室お万の方の帰依を受けて創建されたお寺だそうです。どうりで屋根に葵のご紋がついているはずです。

ご本堂でお開帳のあと、山形上人による「お万の方」のお話がありました。ストーリー仕立てでわかりやすく、有り難く拝聴しました。

研修道場なので写経の時間もあり、短い時間でしたが皆で熱心に書写し奉納して参りました。本山身延山久遠寺がすぐ近くにあり、そちらもお参りできて嬉しかったです。

食事の時間には、他のお寺の檀信徒の方と「どちらからですか」などと聞き合い、楽しくおしゃべりしました。一人でご参加の方もいらっしゃることを知り、この様なバスツアーは個人旅行とは違って法要や法話に参列できるし、往復も便利なので、確かに参加しやすいなあと思いました。

帰りのバスの中で、お札やお土産の身延まんじゅうを頂いて帰路につきました。

2020年1月1日

あけましておめでとうございます

本年もよろしくお願いいたします

秋田雨雀の肖像画

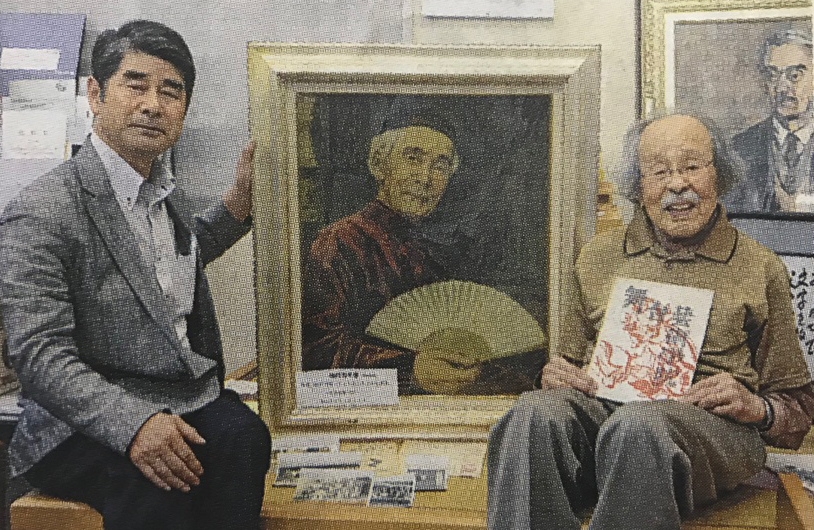

先日、当山にある秋田雨雀氏のお墓に3名のお参りがありました。

青森県黒石市の秋田雨雀記念館館長の伊藤英俊さんと、埼玉県川口市の画家、森元利根さんとご家族の女性です。

本納寺の向かいに住んでいた秋田雨雀は、劇作家、童話作家、社会運動家として知られていますが、西池袋の舞台芸術学院の初代学院長も務めていました。森元さんは昭和20年代に在学なさっていて、直接指導を受けた雨雀の教え子さん。御年96歳です。

寺にお出でになる前に、青年劇場(雨雀の教え子達が結成した劇団)を訪問なさったそうで、お参りのあとは、舞台芸術院へいらっしゃるというスケジュールでした。

館長の伊藤さんからは、秋田雨雀が、地元、黒石中学校の校歌の作詞もしていること、青森県出身の芸術家として今も愛されている一人で、「みちのく歴史館」には太宰治、棟方志功らと並んで、秋田雨雀の蝋人形もあることなどを教えて頂きました。

「雨雀氏の墓石の字は親交のあった先々代の筆によるものであること」や「近くの宣教師館にも雨雀氏の資料が展示されていること」「雑司が谷という地名と、大門の欅並木は、雨雀氏と先々代が先頭に立った保存運動により残ったものであること」などなど、雑司が谷での雨雀さんについて私が知っていることをお話ししました。

お帰り間際には「私たちが載っています」と陸奥新報と東奥日報をくださいました。

館長の伊藤さんと、森元さんが、雨雀氏の肖像画を挟んで写真に収まっていました。青年劇場から寄贈されたこの肖像画が、在学当時学院の二階に飾ってあったことや完成の経緯を覚えていた森元さんが、記念館を訪問し説明したり、保管していた貴重な資料を寄贈したという記事でした。

見覚えのある肖像画だなあと思い、寺のブログを遡ってみたところ・・・、やはりそうでした!11年前のお会式の奉納公演に青年劇場の皆さんをお呼びしたとき、この肖像画が一緒に寺に来ていて、作品を朗読する劇団員のうしろで、にこやかに微笑んでいたのでした。