Bhutan report 3

ブータンでは国中、あちこちに「ダルシン」「ルンタ」とよばれる、白くて大きなのぼり状のものや、カラフルな五色の経文を印刷した旗が万国旗のようにはためいている。一回はためくと1回お経を読んだことになり、その功徳が風にのり、ひろがっていくと考えられているのだ。また寺院はもちろん、街中にも「マニ車」がたくさんある。これは経文が書かれた回転する筒で、下についている取っ手を持って時計回りに回す。マニ車が一回転するごとに1回お経を読んだことになる。

首都ティンプーを離れ、標高3300メートルのドチュラ(峠)を超えてプナカとワンディーという町ヘ出掛けた。

ドチュラは前日の初雪で雪化粧。今日は曇天だが、天気が良いとヒマラヤが見えるそうで残念至極。プナカにあるゾン(プナカ・ゾン)はブータンのガイドブックの表紙になるような代表的な建物で大変に美しい。特に、大講堂の内装や壁画はブータン随一である。

ワンディーは、とてつもない田舎でとてものどか。田んぼで子供達がサッカーをしていたので入れてもらう。ボールにほとんど空気が入っておらずベコベコでびっくりした。リフティングすると、みんな不思議そうに見ていた。

今度はラワラ(峠)を超えてポプジカという谷へ。ラワラも3000メートルを超える標高で、ヤクが放牧されている。そこで初めてヤクシャ(ヤクの肉)を食べた。ビーフジャーキーに似ているが獣臭い。シッカムという豚の脂の固まりも食べたが、ロウソクを噛んでいるようだった。ポプジカでは、オグロツルを見ることができた。壮大な谷にはツルが何十羽も餌をついばんでいて、飛び立つときの美しいことといったら!時間が過ぎるのを忘れてしまった。

ティンプーの町に戻り、お土産にブータンの民族衣装を買った。男性用はゴといい、女性用はキラという。ブータンでは今でも、この民族衣装を日常的に着ている。文化を残すため、役人やガイドさんは着用が義務づけられているそうだ。ランチはヤクシャのハンバーガー。

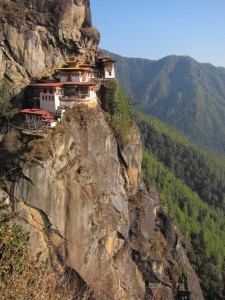

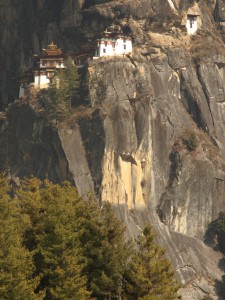

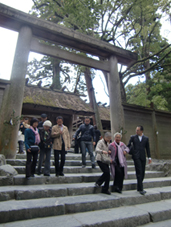

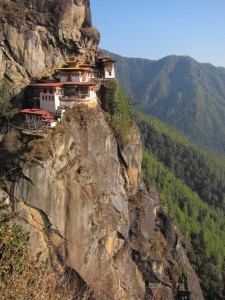

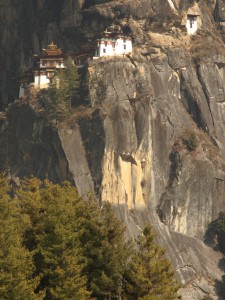

いよいよ今回研修のメイン、ブータンの聖地タクツァン寺院へ。タクツァン寺院は、山の上の絶壁にへばりつくように建てられている。パドマサンババ「別名グル・リンポチェ」が、仏教を弘めるために虎の背中に乗ってやって来た時に瞑想した場所である。タクツァンにたどり着くには約2時間の山登りをしなければならない。空気が薄いため息があがり頭もクラクラしたが、崖の上のタクツァンがだんだん近づいてくるのを励みに頑張ることができた。途中のレストハウスで昼食タイム。ここから見えるタクツァンはまさに絶景だった。そこからさらに石段を下って上って、やっとのことでお参りすることができた。ありがたさ倍増である。

その後、山を下って、ブータン最古のお寺キチュラカンを参詣した。夜はドツォという焼き石風呂にも入り、ブータンの旅は充実の終了を迎えたのだった。

自然の美しさと人々の素朴さに心を洗われた旅だった。

私が出会ったブータンの人々は、上品で純粋でやさしく親切であった。皆、敬虔な仏教徒であり、仏教を生活の中心に据え、その教えに従って日々暮らしている。

この国の人々は「本当の良い生活とは、物質を多く享受する生活ではない。豊かな精神と文化を持つことである」と信じているのだ。

日本が発展していく間に無くしてしまったものがたくさん残っているブータン。これからそういうものが変化していってしまうかと思うと、残念で仕方がない。

近代化の波に乗り遅れ、明治・江戸時代さながらの農村生活を残してきたブータンが今、激変している。首都の町では携帯を持ち、韓国ドラマにはまって、ヘアースタイルを真似た若者であふれている。

お世話になったガイドのタンディンさんは、「日本が大好き。将来ブータンも日本みたいになってほしいと願っている。日本にはアメリカや中国に押されず、もっと強くなって貰いたい。」と話していた。お手本になれる日本でありたいものである。(達彦記)「終」