IN Nepal 2

謹んで、世界平和、釈迦族の隆昌、先祖供養等の法会を厳修したあとは、居間に移動し、お食事を待つ間、釈迦族の昔話からなるお話が聞けました。

「2600年も昔の話。コーサラ国の王が釈迦族の妃を釈迦国から迎えたいと願ったが、釈迦族はプライドが高く、釈迦族同士の婚姻しか認めない。血を混ぜない、あんな国に嫁入りさせるなんて等々という理由もあって、深く悩んだ末、大臣が「召使いの中に、とびきりの美人がいるので、身なりを整えさせ、私の養女として迎え、王族の娘として嫁入りさせればいい」と考え、その女性をコーサラ国へ出した。

王とその女性の間には、息子(王子)が生まれた。王子が8才の時、故郷の釈迦国に訪れた際、自分が召使いの子であると知ってしまった。カースト制のある時代ではとんでもないことに王子は憤慨し釈迦族に恨みを抱きコーサラ国に戻った。やがてコーサラ国の王が亡くなり、自身が王位につくと釈迦族を攻めて壊滅させた。その時釈迦族の人たちが流した血は湖になったと伝えられている」あくまで釈迦族の人たちからの話ではありますが、その時、命からがら逃げのびて、今のカトマンズの山麓にたどりついた末裔の人たちがその日そこに集まった人々ということでした。※1

釈迦族の末裔の人々は手先が器用で、ネパールの伝統技術集団です。パタンの町の細く狭い路地を歩くと、レンガ作りの家からは「カチカチカチ」と彫金の音が響いていました。工房では、数百年間続くシンプルな道具を以て、繊細な彫金によって仕上げていく多くの行程を見ることができ、数百年の歴史を守り今に伝えています。

また、釈迦族のきまりとして、必ず男性は皆、出家するそうです。現在は、「釈迦族だから」「仏教徒だから」という差別は無く、釈迦族は現在50万人いるとのこと。ただ釈迦族同士の婚姻だけではなくなっているので、純粋な釈迦族は少なくなっているそうです。日本で聞いてきた「差別や貧困で困っている」という話と違うな…と思いながらも、興味深くお話を伺いました。

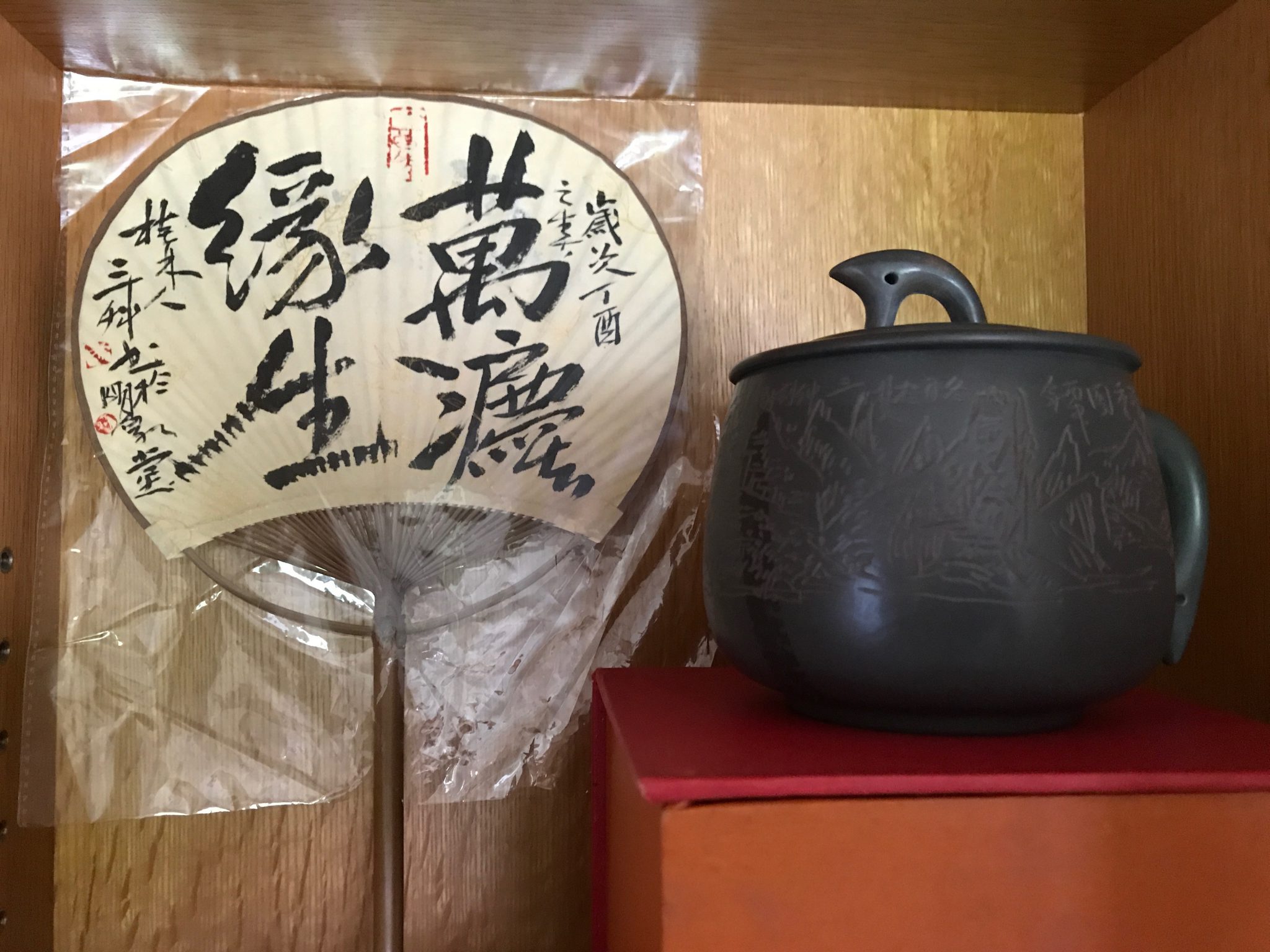

ネパール家庭料理、ダルバード(豆カレー)や野菜の炒め和え物が並びました。気を遣ってくれたのか、あまり辛くはありませんでしたし、スパイスが効いていて非常に美味しかったです。ネパールの家庭で飲まれている伝統的なお酒、エイラも勧められました。これは米焼酎のようなもので、アルコール度数は70度!火を付けたら炎が出て、電気不足で薄暗い部屋に美しく灯っていました。彫金加工されたドリップポットを上に掲げ、下の盃(これも美しい彫金加工)に注いだものを飲むのです。お酒の飲めない私は舐めるだけでしたが、舌が痛くなるくらいカーッとしました。他のメンバーは「これは美味しい!でも、きついねー」と言っていました。

「達彦記」(つづく)

※1コーサラ国王は釈迦国に攻め込む途中、お釈迦様に出会います。そこで説法を聞いた王は兵を引き下げました。しかし、また怒りがこみ上げ釈迦国を攻めようとします。するとまたお釈迦様に出会い、兵を下げました。同じことが三度あったのですが、四度目にはお釈迦様の姿は見えませんでした。弟子の目連が神通力でカピラ城(釈迦国)を救おうとしたのですが、「釈迦族の積んだ業の報いは、自ら受けるより仕方がない」とお釈迦様はおとどめになりました。お釈迦様は三度目まではかつての故郷、親族の人々の為に滅亡から救おうと努力されたのですが、四度目には因果応報の理にまかせられたのです。ここから「仏の顔も三度まで」と言われるようになりました。