歳末祈祷会とおもちつきー令和元年

2020年3月9日

令和元年 歳末祈祷会厳修 おもちつき大会開催

昨年の12月28日に修法(木剣を使用した加持祈祷)による歳末祈祷会を厳修いたしました。

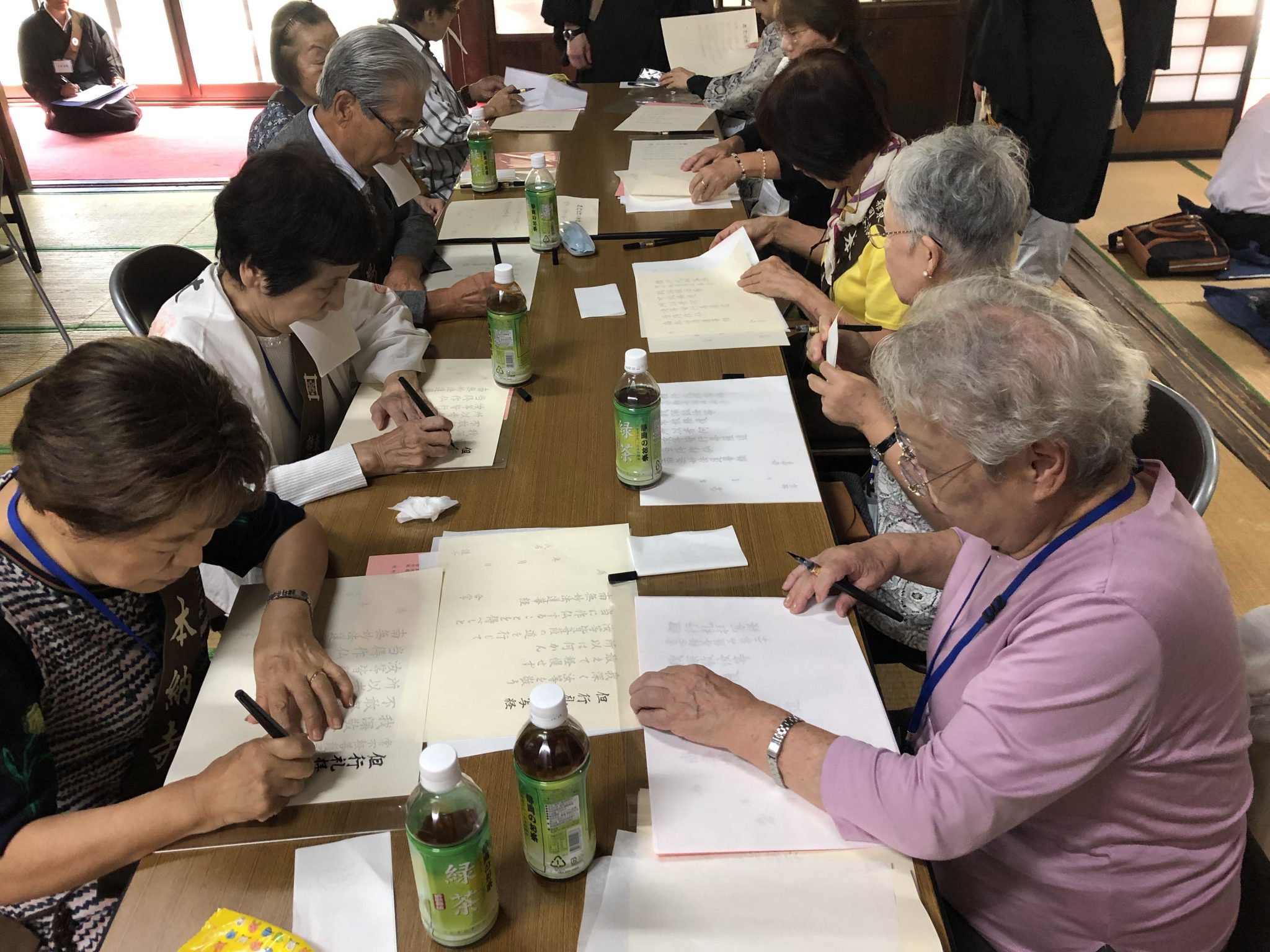

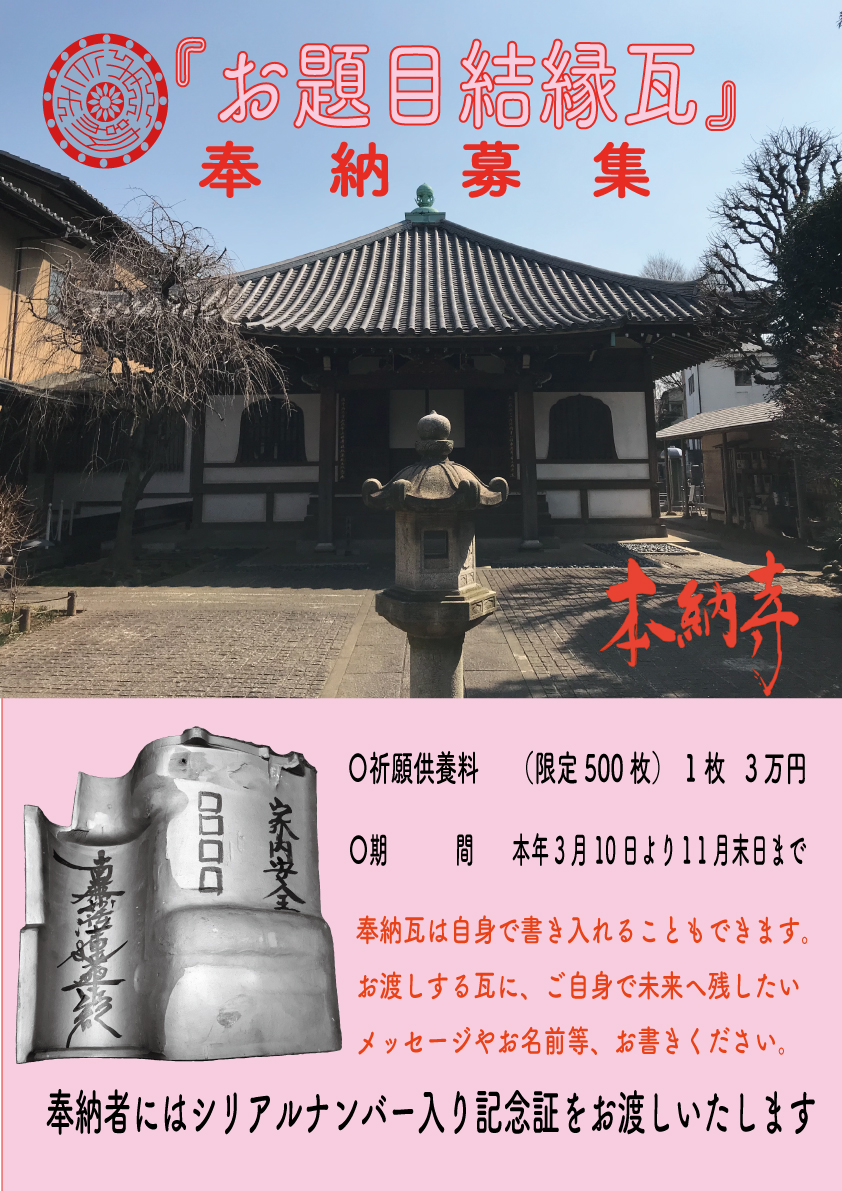

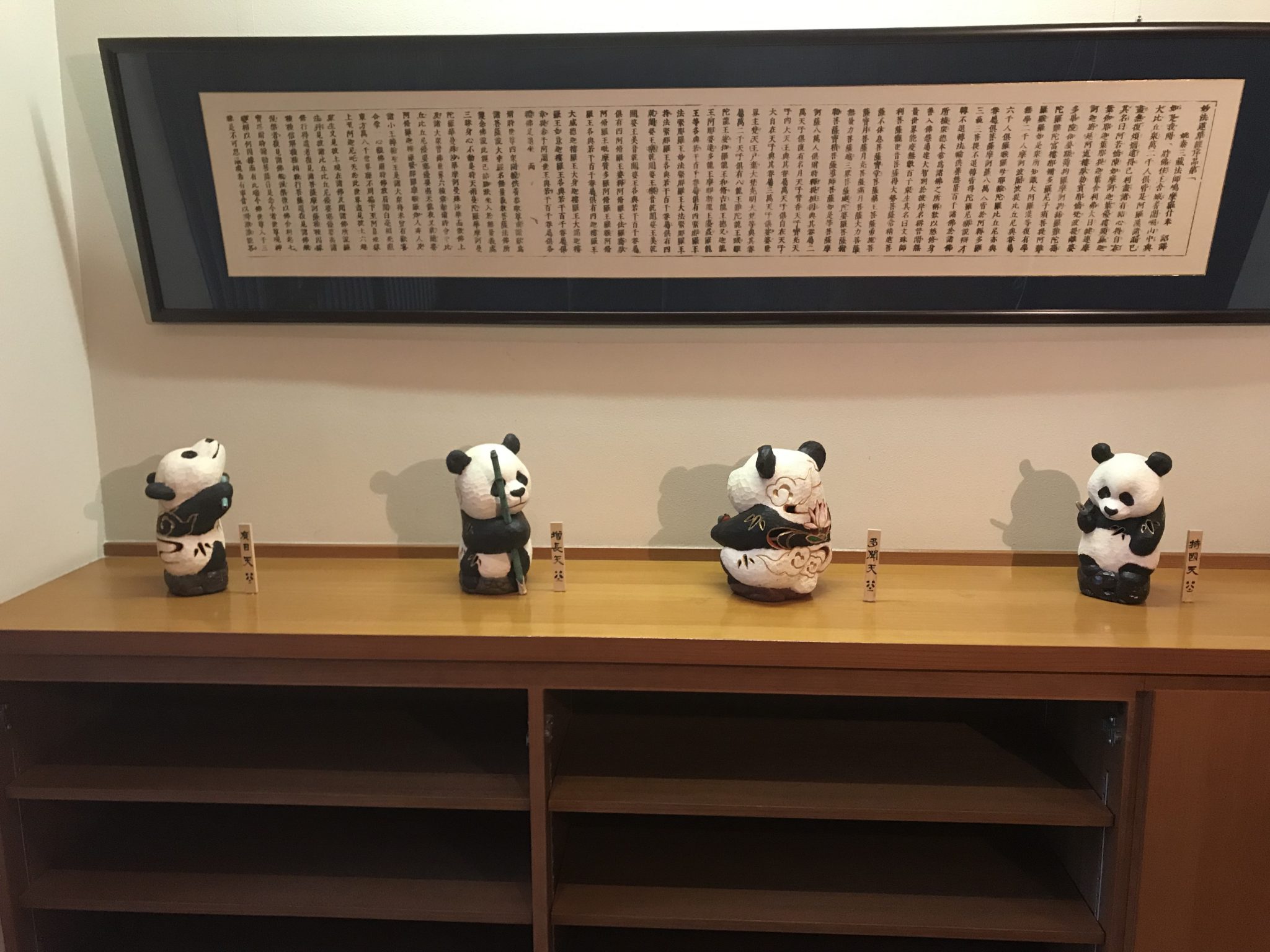

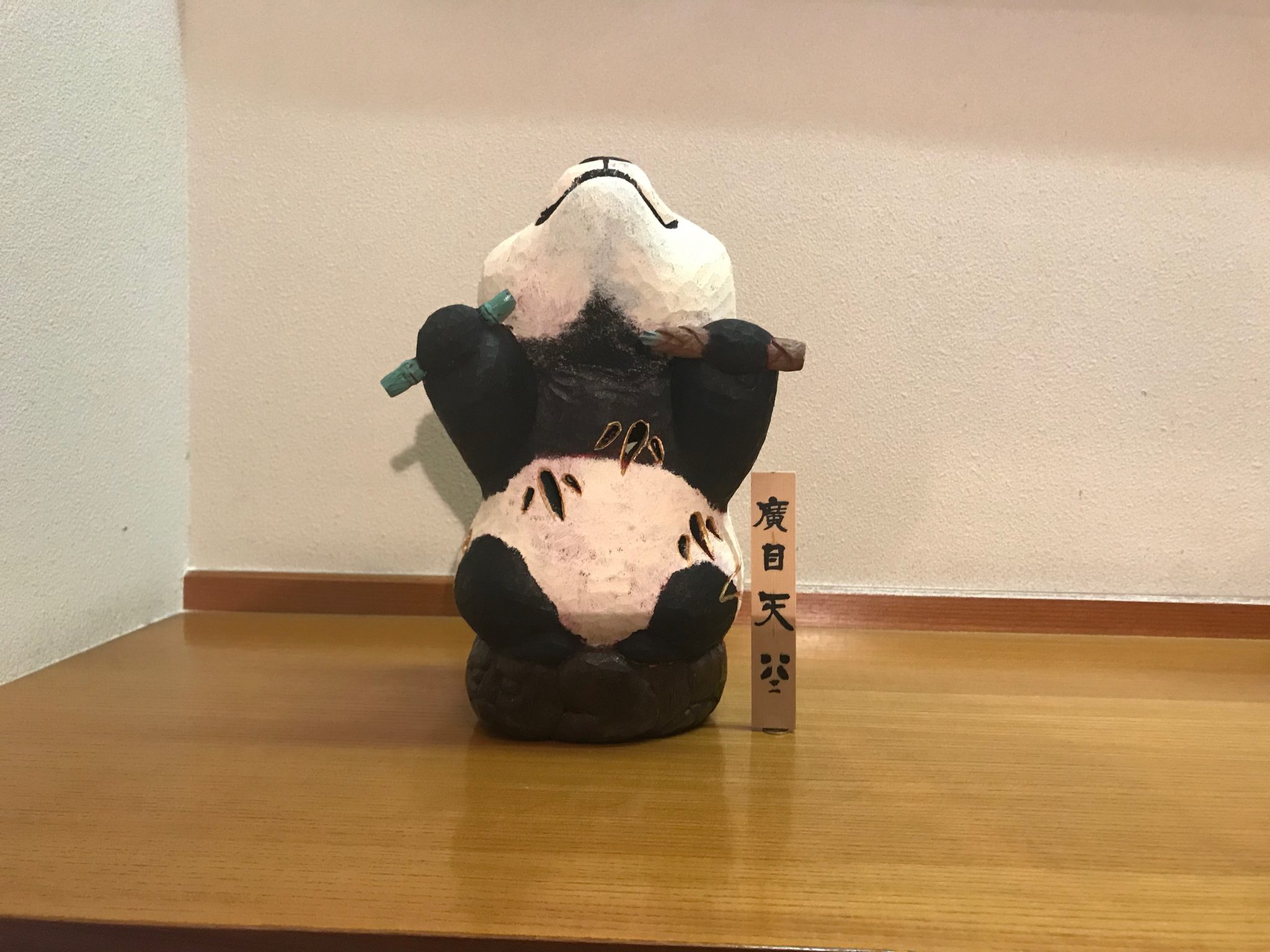

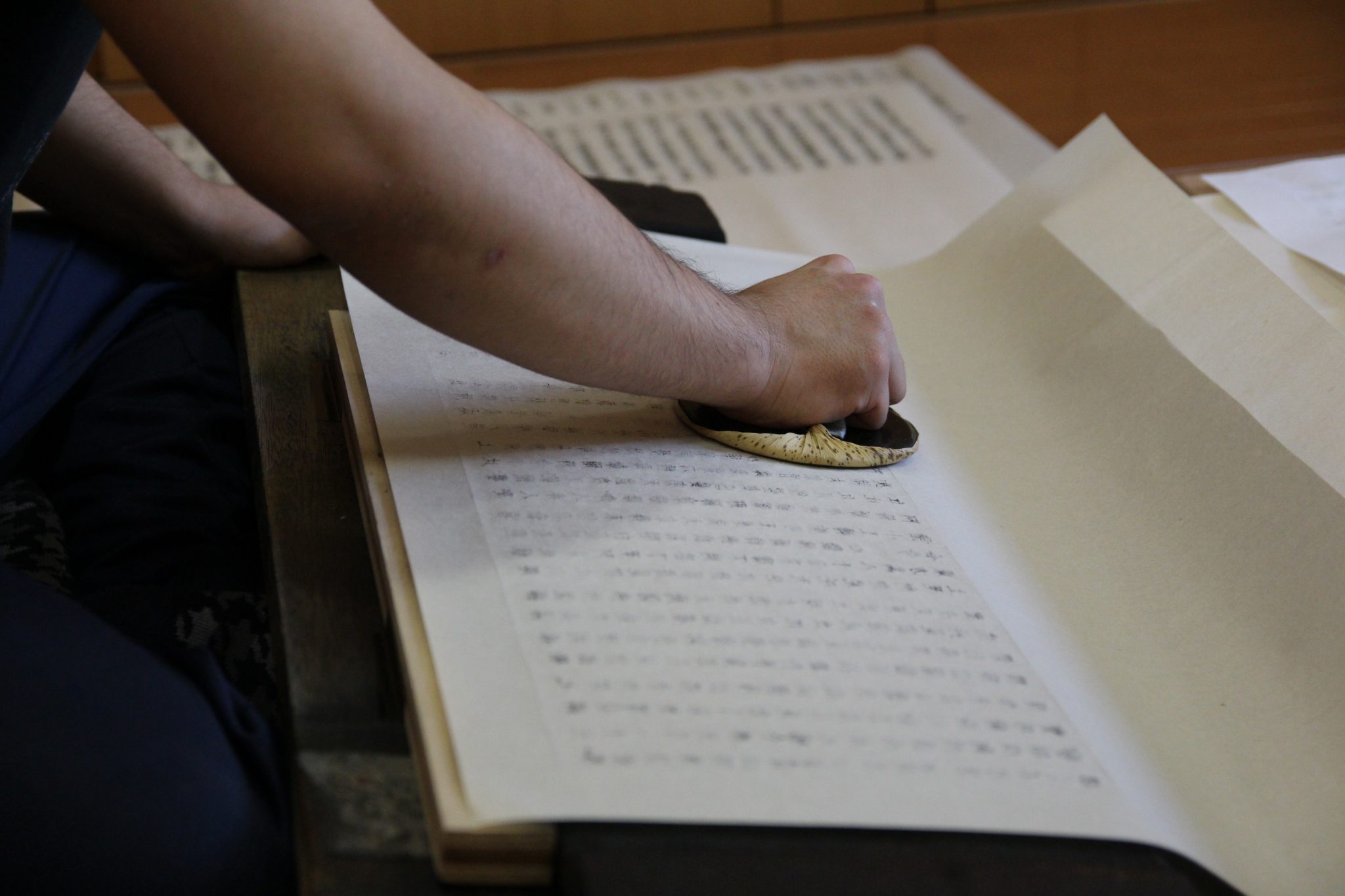

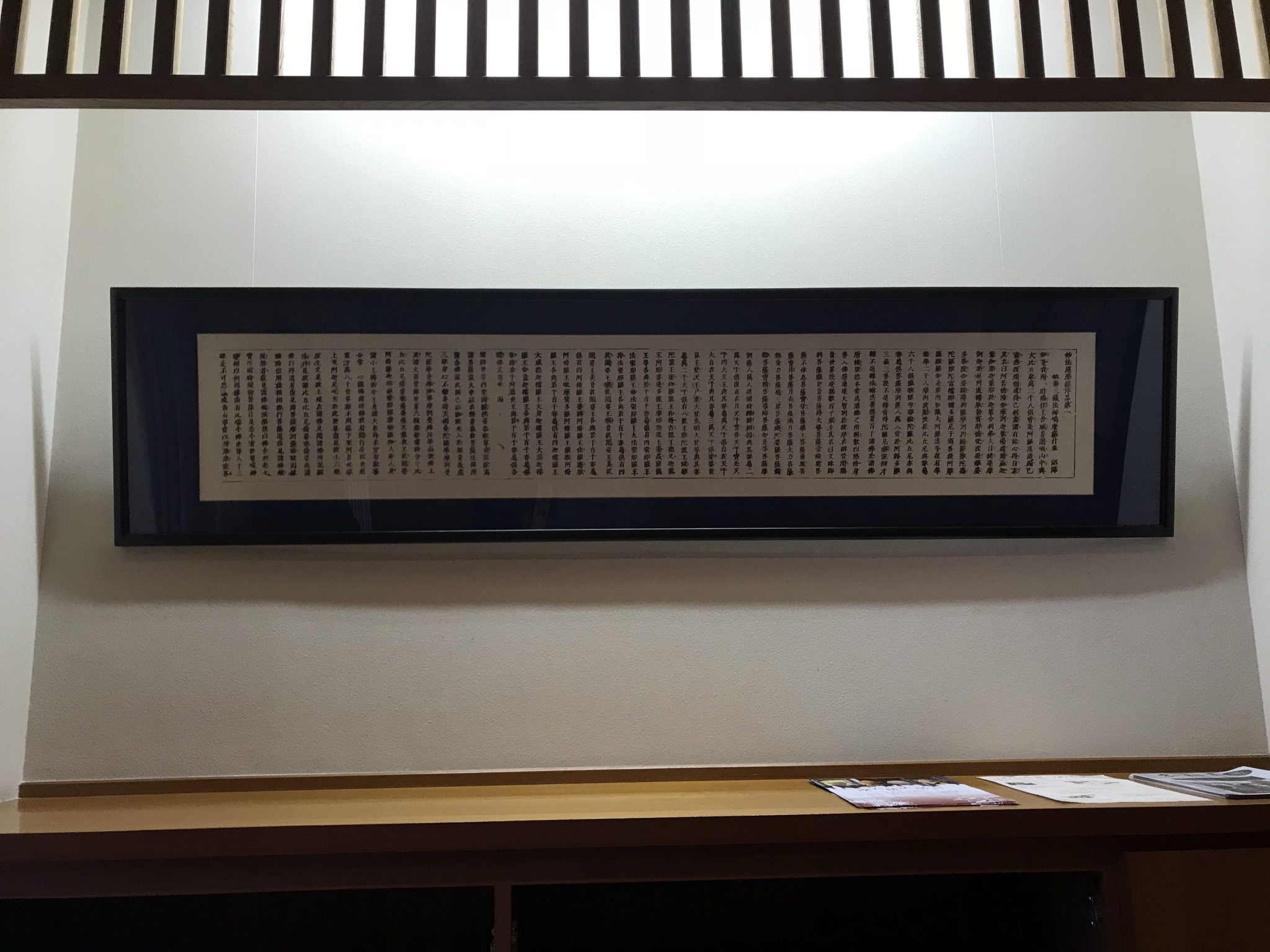

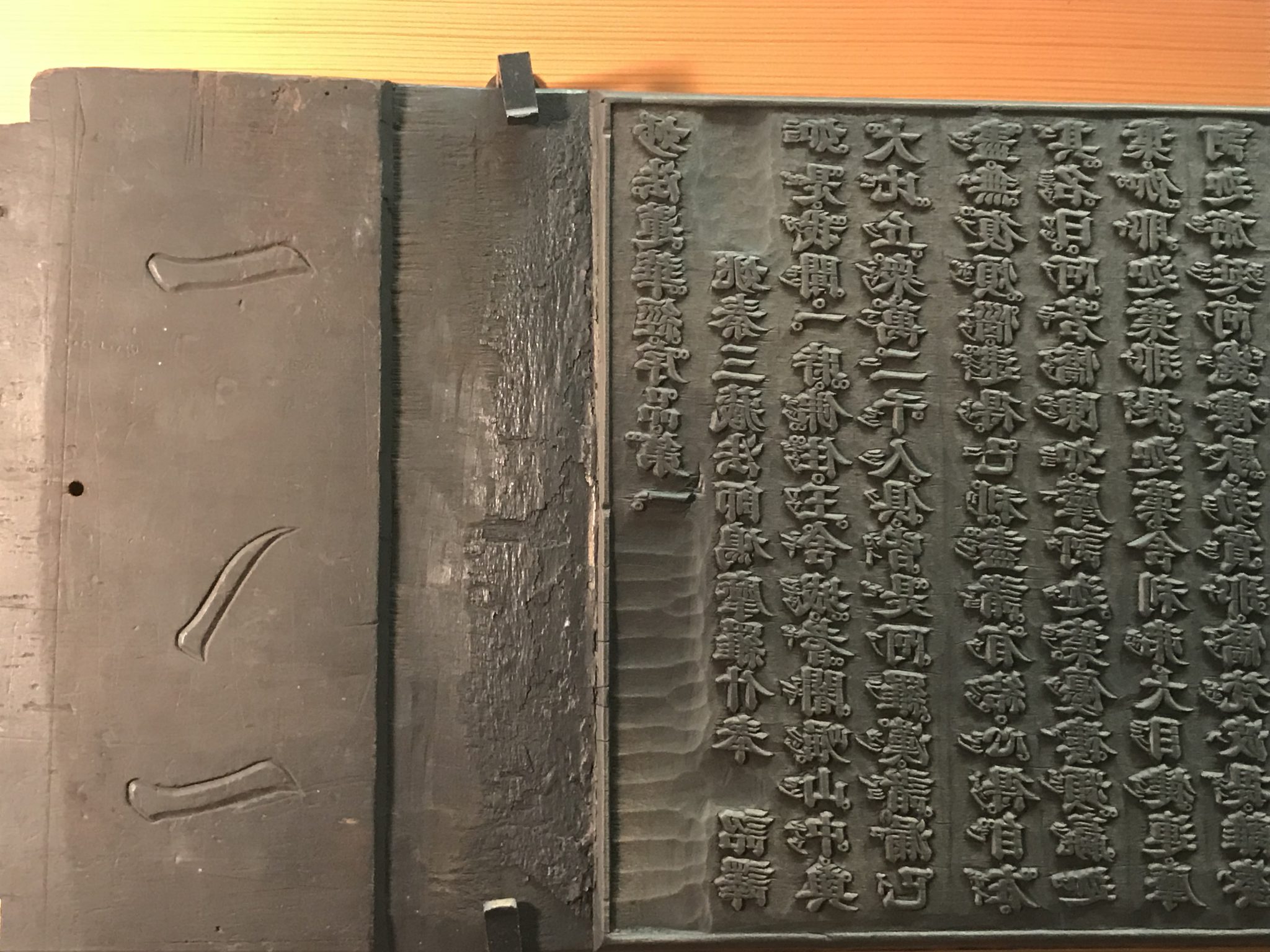

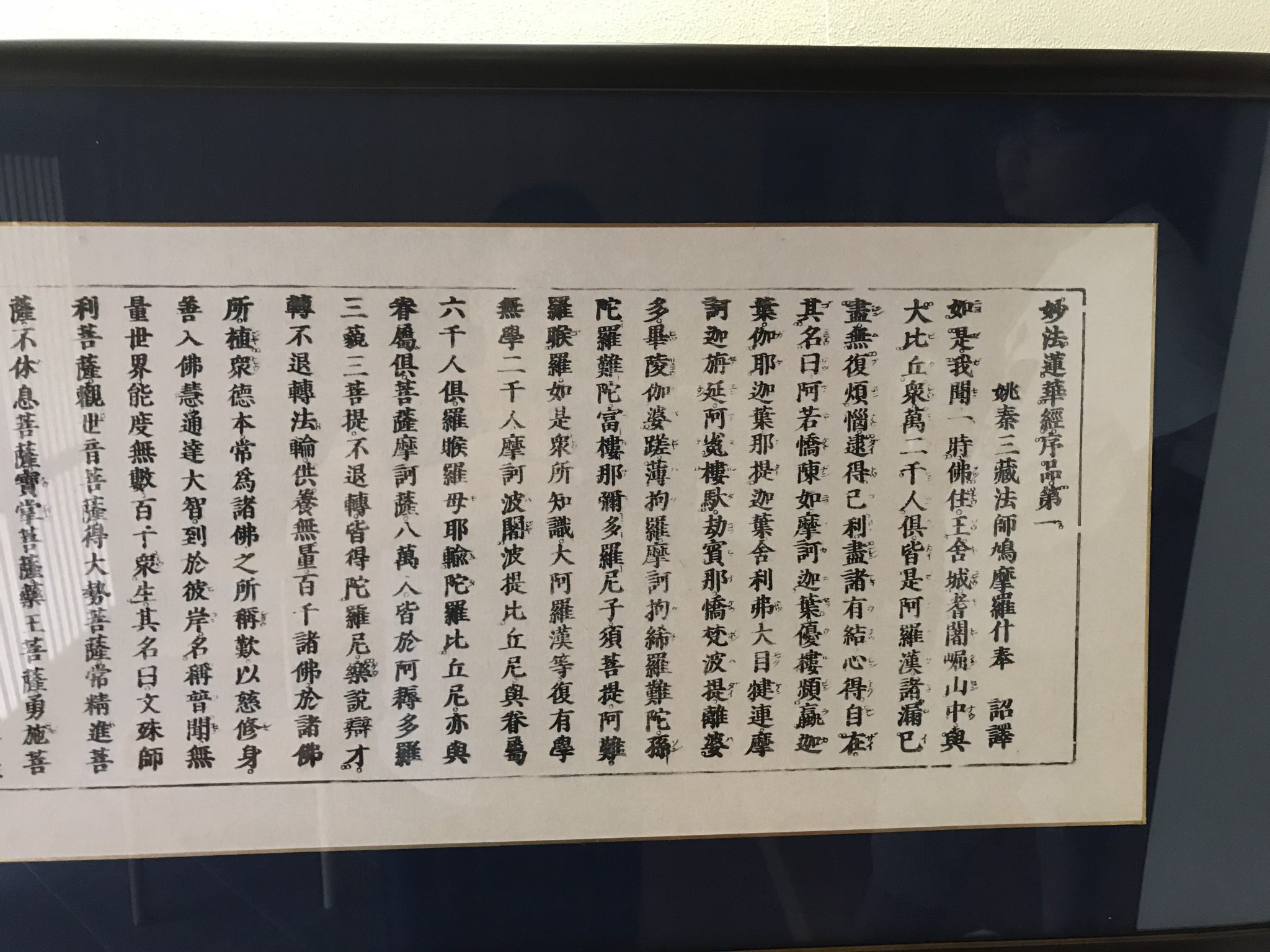

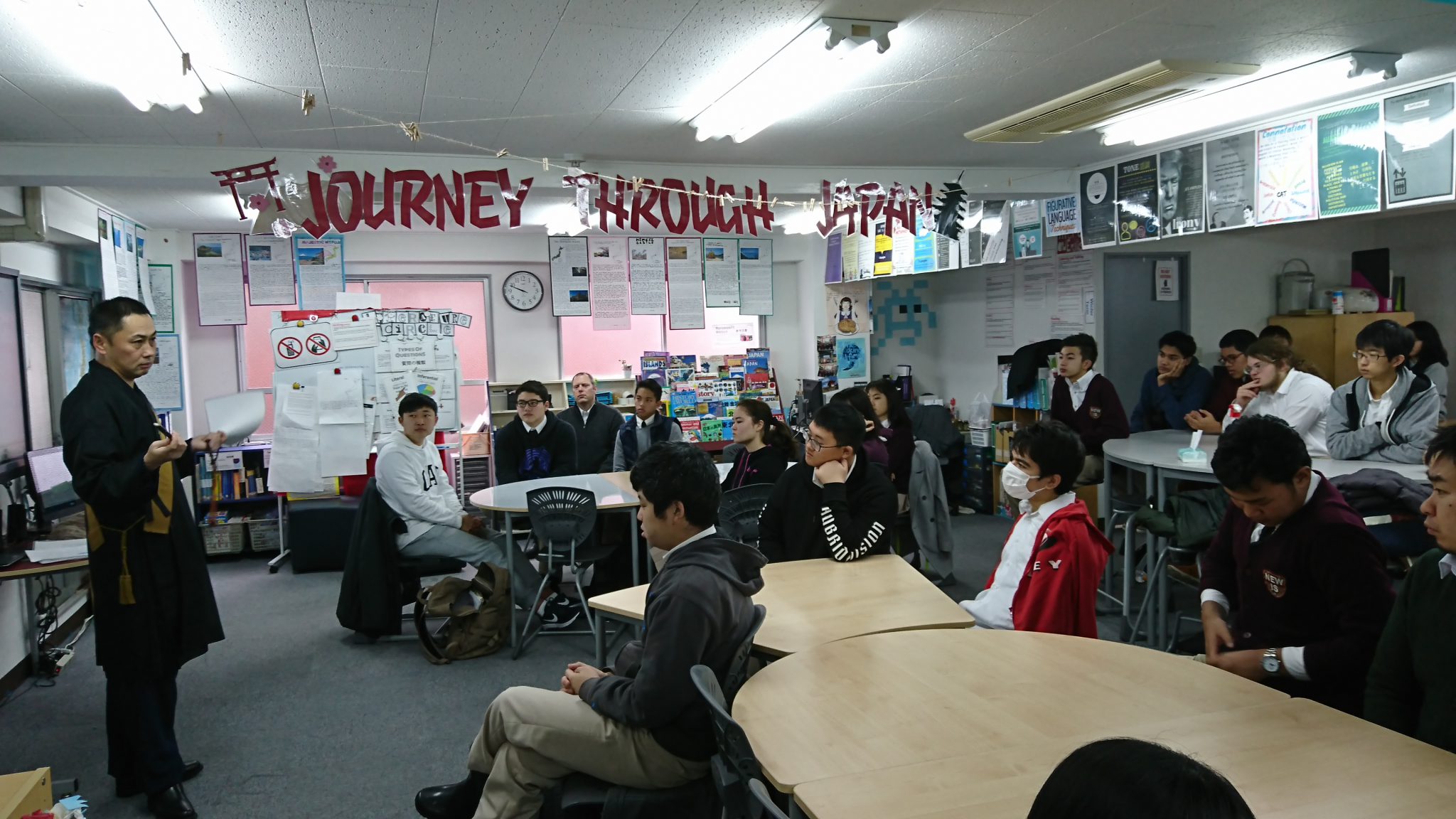

今回は現在瓦葺き替え工事中で本堂が使用できないので、仮本堂(書院二階)を会場に開催されました。暮れの忙しい時にもかかわらず、大勢の方の参列があり、参列者みなさんが会場に入りきれず、溢れてしまい廊下に座布団を出してご参列いただくことになってしまいました。写経会の皆さまの納経も同時に行われ、それぞれの祈願札をお持ち帰りいただき閉会となりました。

また本堂の周りが足場で張り巡らされている中、今回も恒例のもちつき大会が行われました。青空の下、お檀家さんのお子さん、お孫さんをはじめ、近所の子供達、などで大変賑わいました。「おもちつき」だけでなく、釜の火で焼くマシュマロや、焼き芋もなども好評。つきたてのお餅は、からみ餅となってお皿にのせられるそばから、ものすごい勢いでみんなのお腹に消えていきました。